リビング横に小上がりのある事例|メリット・デメリットと後悔しないためのコツを解説

注文住宅のリビング横に「小上がり」スペースを作る事例が増えています。

しかし「小上がりはどんな用途で使えるの?」「和室と洋室どちらにしたらいい?」「小上がりのあるリビングはどんな雰囲気になるの?」と疑問に感じる方は少なくないはずです。

そこで今回は「リビング横に小上がりのある家」のメリット・デメリットや、おしゃれな施工事例を紹介します。

そのほか、広さや床の段差、DIY、後付けなど、多くの方からいただくご質問にもお答えしますので、これからマイホームの新築やリノベーション計画を始める方はぜひ最後までご覧ください。

● 小上がりの使い方をイメージしてからプランに取り入れないと、無駄なスペースになる可能性があるので注意しましょう。

● 「蓮見工務店 + 蓮見建築設計事務所」は、“手作りの家”をモットーに「リビングに小上がりのある家」を数多く手がけています。

目次

小上がりとは|使い方と間取りへの取り入れ方

小上がり(こあがり)とは、部屋の一部分だけ床を高くして空間を区切る設計手法です。

飲食店などでよく用いられてきましたが、近年は洋風な住宅のプランにも多く取り入れられています。

特にリビングの一角に小上がりを作る事例が多く、主に注文住宅で採用されています。

リビング横小上がりの主な用途は以下のとおりです。

- 家族が直接床に座ったり寝転んだりしてくつろぐスペース

- キッズスペース(おむつ替えスペース・遊び場・お昼寝の場所など)

- 客間や仏間

- 書斎やリビング学習、趣味の作業をする場所

リビング横だけではなく、寝室に小上がりを作ってその上に布団を敷きベッド代わりにするプランも人気です。

トレンドの和モダンデザインやジャパンディデザイン(※)との相性も良いため、デザイン性にこだわりたい方にもおすすめです。

※ジャパンディデザイン:和風デザイン(ジャパニーズ)と北欧デザイン(スカンディナビアン)を融合させたインテリアスタイルで、欧米から世界的に人気が広まっている。

〈おすすめコラム〉

和モダンな家のおしゃれな内装事例を部屋ごとに解説|デザインのポイント・注意点も

“ジャパンディ”インテリアな住まい〈8つ〉のポイント。事例写真と併せてコツを解説

小上がりを和室と洋室する場合の違い

小上がりを和風な空間にするか洋風な空間にするかによって、使い勝手が変わります。

和室小上がり

- 原則として、床は畳敷き

- インテリアのアクセント的デザイン要素になる(襖などの仕切りをつけると圧迫感・閉塞感が出る場合も)

- 畳は、長時間床に寝転んだり座ったりしても体が痛くならず体が冷えにくい

- 畳は衝撃吸収性が高いため、転んでも怪我しにくい

- 畳にシミが汚れがつきやすい(汚れのつきにくいイグサを使わない畳も)

洋室小上がり

- 原則として、床はフローリング仕上げ

- リビングと統一感のあるデザインに仕上がる

- フローリングは、長時間床に寝転んだり座ったりすると体が冷えたり痛くなったりする

- 掃除が楽

ただし最近は、洋式でフローリング床のリビングとデザインや使い勝手にメリハリをつけるために、畳スペースとして和室スタイルの小上がりを採用するプランが人気です。

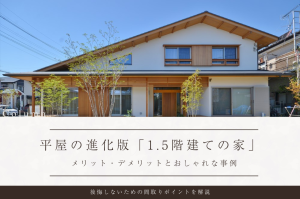

【施工事例】リビング横に小上がりのあるおしゃれな家

「蓮見工務店+蓮見建築設計事務所」は、これまで数多くの無垢材を使った家を手がけていました。

その中から特長的な事例を抜粋してデザインのポイントを紹介します。

大容量収納ですっきりモダンな小上がり

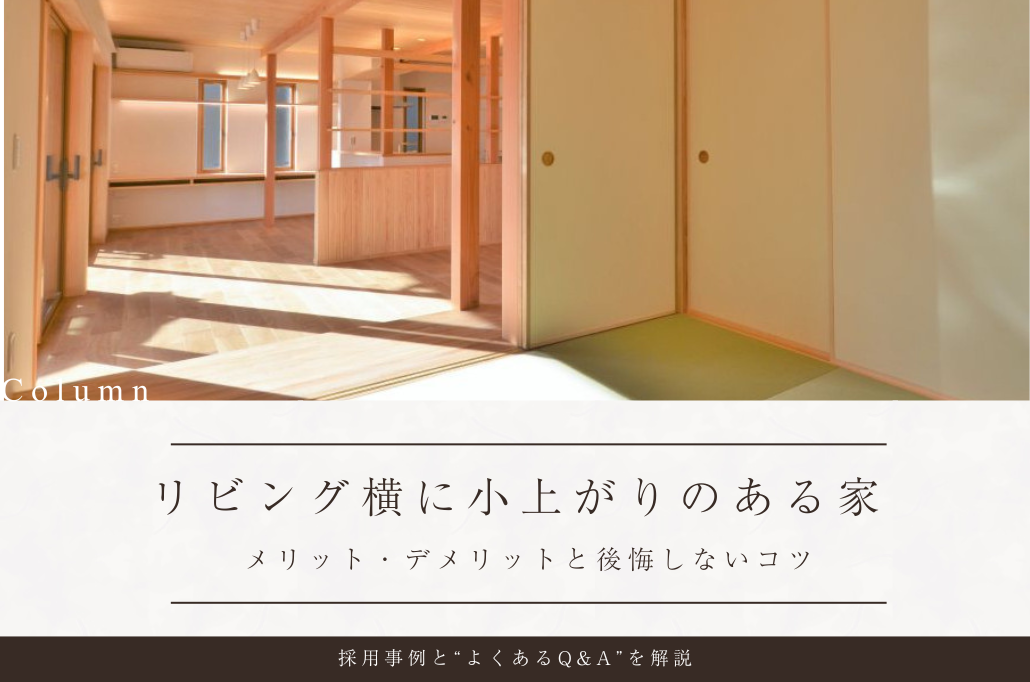

こちらは、開放的な畳スペースの小上がりをリビング横に配置した事例です。

段差を利用して、小上がりの下に2方向から使える引き出し収納を設置しました。

リビングに大容量の収納スペースを作ると、すっきり生活感のない空間をキープできます。

板張りのワークカウンター付き小上がり

こちらは、造作ワークカウンターのあるフローリング仕上げの小上がりです。

床に腰掛けてカウンターで作業できるだけではなく、すぐ横には椅子にかけて作業できるスペースも作りました。

小上がりの周囲には壁も柱もないため、多方向から上り下りできます。

生活動線に溶け込んだ開放的な小上がり

こちらは、竿縁天井や長押、障子と、和の要素を取り入れた小上がりです。

木部の色をリビング全体で統一することで、和なデザインも洋風なリビングと違和感なく溶け合います。

また、小上がりを囲むように2面に開閉できる窓を設けたので、気持ち良い風が吹き抜ける点もポイントです。

ご自身のライフスタイルや家族構成に合う小上がりを作りたい方は、設計施工事例の豊富な建築会社へ相談しましょう。

リビング横に小上がりを作るメリット

リビングの横に小上がりを作る事例が増えている理由は、利便性やデザイン性においていくつものメリットがあるからです。

- 床に直接腰掛けたり寝転んだりしてくつろげる(フローリングでは硬くてくつろげず、すぐ横を人が歩いたりする)

- ソファやベンチがわりに使える(段差に腰掛けられる)

- 小上がりの下を収納として使える(クローゼットや押し入れを作らなくても物を片付けられる)

- リビングより天井が低いので落ち着く(吹き抜けリビングと小上がりを組み合わせるのがおすすめ)

- 間取りやインテリアに個性をプラスできる(小上がりがアイキャッチになる)

- 段差によって壁がなくても空間を緩やかに区切れる

- 掘りごたつを作れる

このように、リビングに小上がりを作ることで従来の家とは違う時間を過ごせるようになります。

小上がりのデメリット・注意点とレイアウト・デザインの対策

リビングの小上がりにはメリットがある一方、事前に知っておいていただきたいデメリットや注意点もあります。

マイホームづくりを後悔したくない方は、対策方法と合わせてチェックしておきましょう。

段差の上り下りが大変・面倒

小上がりの段差を上り下りするのが面倒になり、段々と使わなくなるケースもあります。

特に、小上がりがリビングの端にあってアクセスしなくても生活に不便がない間取りは、将来デッドスペースになる可能性があるので注意しましょう。

事前に段差がどのくらいになり上り下りが大変ではないかを、ご家族みなさんで確認しておくことも重要です。

必要であれば、段差の近くに手すりや体重をかけられる家具やカウンターを設置するのもおすすめです。

掃除しづらい

小上がりとリビングの床には段差ができるため、床を一気に掃除できない点には注意が必要です。

留守中にお掃除ロボットでリビング全体を掃除したい方は、小上がり部分だけご自身で掃除しなくてはいけません。

段差部分に引き戸レールなどがあるとゴミを小上がり掃き出せないため、段差部分の仕上げにもこだわりましょう。

リビングと合わせて掃除機がけしたい場合は、家事動線を踏まえて小上がりの場所を決め、コンセントの位置も確認してください。

リビングスペースが狭くなり家具の配置が難しい

リビングに小上がりを作ると、当然リビングやダイニングのスペースは狭くなります。

そのため、実際に入居する時に家具の配置が難しいと頭を悩ませる方もいらっしゃるようです。

造作家具を取り入れて、置き家具を減らすプランもおすすめです。

間仕切り戸の有無によって圧迫感が出る

小上がりに間仕切り壁や引き戸をつけると、圧迫感が出てしまいがちです。

しかし、全く間仕切壁や戸が付いていないフルオープンの小上がりは、開放的である反面、個室として使いにくいので注意しましょう。

小上がりに面して窓を設ける場合は、外からの視線を遮れて採光・通風を確保できる地窓(※)がおすすめです。

※地窓(じまど):床面に近い位置に設ける窓で、リビングよりも床が高い小上がりにおいては、見た目のバランスも良く、床に寝転んでいても外からの視線が気にならない。

【Q&A】リビング横の小上がりに関するよくある質問

最後に、ご自宅にどのような小上がりを作るかどうか迷っている方からよくいただく質問を紹介します。

Q.「段差の平均的な高さはどのくらい?」

小上がりの下に収納を作りたい場合や段差に腰掛けたい場合、「30~40㎝」の段差に仕上げるのが一般的です。

これ以上段差を低くすると腰を下ろしにくくなり、小上がりの床下を収納スペースとして活用できなくなります。

また、5〜10cmと低い段差は視覚に入りにくく、つまずき事故が起こりやすいと言われています。

Q.「小上がりの広さは何畳くらい?」

小上がりの広さに決まりはありませんが、「3~4.5畳」程度がおすすめです。

ベンチやソファーの代わりに小上がりの段差を使う場合は、背もたれとなる壁から近い「1〜2畳」にすると快適に使えます。

畳敷きの小上がりを6畳以上にすると、リビングスペースを大きく圧迫するだけではなく、存在感が強くなりインテリアのバランスが悪くなる可能性があります。

広い畳スペースが欲しい場合は、リビングに隣接する独立した和室を検討しましょう。

Q.「小上がりの天井高さはどのくらいになる?」

小上がりは段差分リビングよりも天井高が低くなります。

そのため、小上がりの段差を決める場合は天井までどのくらいあるのかも確認しましょう。

木造戸建て住宅の一般的な天井高は2.4m前後ですが、リビングとの段差が30cmの小上がりを作ると小上がりの中は天井高が2.1mになります。

建築基準法(施行令第21条)で定められた居室の最低天井高は2.1mなのでこれでも問題ありませんが、開放的な空間にしたい場合は、もう少し天井高を高くすることをおすすめします。

Q.「リビング横にフラットな畳スペースを作るプランはある?」

「畳スペースは欲しいが和室を作る広さを確保できない」「小上がりのように段差があると使いづらい」という場合は、リビングの床と同じ高さに畳敷きの空間を作ることもできます。

段差を上り下りせずに済む点がメリットですが、床に寝転ぶ場合にフローリングエリアから広がってくるホコリなどが気になる場合もありますので、ご家族で使い方をイメージして間取りへ取り入れましょう。

Q.「小上がりはDIYで後付けできる?」

小上がりはリビングの角に設けるのが一般的なので、後付けする場合に壁や窓が干渉してうまく納まらない可能性があるので注意しましょう。

小上がりを後から作りたい場合は、リビングのフルリノベーションと合わせてご検討ください。

DIYで小上がりを作りたい方は、床の上に置くだけの簡易的なタイプがおすすめです。

まとめ

「リビングの小上がり」は、デザイン面や性能面においてメリットがある反面、使い方をイメージしてからプランに取り入れないと、徐々に使われなくなり無駄なスペースになる可能性があるので注意しましょう。

家づくりを後悔したくない方は、小上がりのある家の設計施工実績が豊富な建築会社へご相談ください。

そして、ずっと暮らし続けられる住まいを建てるために、「構造・間取り・内装デザイン・材料」全てにこだわることも重要です。

- 長寿命で高耐久な構造計画

- 機能的で無駄のない動線を踏まえた間取り計画

- 温もりや居心地の良さを感じられる内装デザイン

- 住む人の健康を維持するための材料・設備選び

私たち蓮見工務店はこれら全てを踏まえて、設計事務所として培った経験や知識と、高品質な施工技術により、お客様に心から安心していただける住まいづくりを徹底しております。

デザインと性能、快適さの全てを持ち合わせた家を埼玉県で新築・リノベーションしたい方は、ぜひ「蓮見工務店」までお問合せください。