新たなエコ住宅「GX ZEH」はいつから始まる?定義・等級、認定基準、補助金・減税予測を解説

「これから省エネ住宅を建てたい」「住宅の新築で使える補助制度などを知りたい」という方のために、今回は2027年から認定制度が開始される「GX ZEH」について、建築士が詳しく解説します。

GX ZEHとGXの関連性や等級・種類と認定基準、今後開始されるであろう補助金制度予測など、多くの方が気になる疑問にお答えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

⚫︎「GX ZEH」の認定を受けるためには、家の断熱性と省エネ・再エネ設備の導入が必要になります。

⚫︎「蓮見工務店 + 蓮見建築設計事務所」は、「手作りの家」をモットーに、埼玉県で住宅性能・価格・居心地の良さ・耐久性・デザイン性の全てにこだわった住宅の設計施工実績が豊富です。

目次

現在進行中の「建築のGX」とは

GXとは、Green Transformation(グリーン・トランスフォーメーション)の略称で、「地球環境への負荷を軽減するために脱炭素化の実現と持続可能性を高めるための取り組み」と定義されています。

多くの二酸化炭素を排出する建築分野においてもGXが推進されており、国土交通省と経済産業省では段階的に補助事業の実施などに取り組んでいます。

国土交通省の動き

国土交通省では、2021年に「国土交通グリーンチャレンジ」を作成し、その中では2050年のカーボンニュートラル実現を見据えた2030年度までの取り組み目標を設定しています。

- 国土・都市・地域空間におけるグリーン社会の実現に向けた分野横断・官民連携の取組推進

- 脱炭素社会・気候変動適応社会・自然共生社会・循環型社会の実現

- 省エネ・再エネ拡大等につながるスマートで強靱なくらしとまちづくり

省エネ社会を実現するための具体的な方法は、「住宅・建築物の更なる省エネ対策の強化」で、以下の取り組みが行われています。

- 住宅を含む全ての建築物に対する「省エネ基準への適合義務化」(2025年4月より開始)

- 民間建築プロジェクトにおけるZEH※・ZEB※の普及促進

- 公営住宅やUR賃貸住宅等の新築の原則ZEH化

- 既存ストック(既存建物)の省エネ改修促進

- 木造建築物の普及拡大(LCCO2※の削減効果が高い)

※ZEH:ネット・ゼロエネルギー・ハウスの略称で、「高断熱+省エネ+創エネ」によって、その家が消費するエネルギー量を正味(プラスマイナス)ゼロにすることを目指す住宅

※ZEB:ネット・ゼロエネルギー・ビルディングの略称で、基本的な考え方はZEHと同じ

※LCCO2:ライフサイクル・CO2の略称で、建物の「設計・施工・運用(利用)・解体・廃棄」までの全工程で排出する総CO2量を指し、木造建築物は他の構造と比べて消費エネルギーが少なく、木は成長の過程で多くのCO2を吸収するため、地球温暖化防止効果が高い

(参考:国土交通省|GXの実現に向けた国土交通省の取組と政府の動きについて)

経済産業省の動き

経済産業省では、10年間で150兆円超の官民GX投資を実現するために、2023年に「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」を制定し、2025年2月に閣議決定した「GX2040ビジョン」を軸として「成長志向型カーボンプライシング構想」を進めています。

(参考:経済産業省|「GX2040ビジョン 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 改訂」が閣議決定されました)

「成長志向型カーボンプライシング構想」の中で掲げられているのが、「GX ZEH」制度です。

これまでの省エネ住宅における代表格であるZEH・ZEH-Mについて、今後、より高い省エネ性を持ち、再生可能エネルギーの自家消費拡大を実現できる住宅として、新たに「GX ZEH」と「GX ZEH-M」の認定基準が設けられました。

建築におけるGXの取り組み例

国土交通省・経済産業省の取り組みによって、建築・建設業界では以下のようなGX導入例が増えています。

- 建物の省エネ化・再生可能エネルギーの活用(認定制度や補助金・助成金制度の実施による普及活動)

- 低炭素型建築材料の開発・利用(木材利用及び国産木材利用の促進、林業DX※のサポート)

- 設計・施工・管理におけるDX(BIM※やリモートでの施工及び管理など、デジタル技術の活用による生産性向上と環境負荷低減を推進)

- 建物のライフサイクルを通じた低炭素化(LCCO2の算定やLCCM※住宅の普及)

※DX:デジタル・トランスフォーメーションの略称で、デジタル・情報通信技術を活用して、業務プロセスなどを変革する取り組みを指し、林業では人手不足・従事者の高齢化を解決するために、DXの導入が進められている

※BIM:ビルディング・インフォメーション・モデリングの略称で、建築設計及び管理、建物運用、維持保全で活用できるシステムを指し、設計ツールであったCADとは異なり、2D・3D情報に加えて、材料の詳細情報や数量などの属性情報まで一元管理できる

※LCCM:ライフサイクル・カーボン・マイナスの略称で、建物の設計・施工・運用(利用)・解体・廃棄までの全体を通したCO2の総排出量を、太陽光発電などの創エネにより正味マイナスにすることを目標とする

2027年から制度が開始する「GX ZEH」とは

建築GXの取り組みにおける新築住宅に特化した施策が、「新ZEH基準」の制定と、「GX ZEH・GX ZEH―M」認定制度です。

GX ZEHは戸建住宅、GX ZEH-Mは集合住宅が対象になります。

2027年4月から、これまでのZEH基準から新ZEH基準へ切り替わり、GX ZEHとGX ZEH-Mの認定制度が開始される予定です。

経済産業省では、GX ZEHとGX ZEH-Mを以下のように定義づけています。

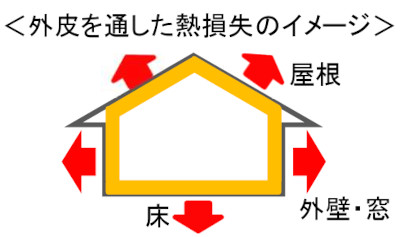

外皮※の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅

(引用:経済産業省|「GX ZEH」及び「GX ZEH-M」を定義しました、国土交通省|ZEH・LCCM住宅の推進に向けた取組)

※外皮(がいひ):建物において、屋外と室内を隔てる熱的境界を指し、外壁・開口部(窓や玄関ドア等)・基礎・床・屋根などが該当する

これを分かりやすく要約すると、「断熱+省エネ+創エネという現状あるZEH・ZEH-Mの定義と大筋は変わらず、GX ZEH・GX ZEH-Mは求められる性能基準がより高まる」ということです。

「GX ZEH」の等級・種類

GX ZEHは、その省エネ性のグレードによっていくつかの等級に分けられます。

| 種類 (読み方) | 定義 |

|---|---|

| GX ZEH+ (ジーエックス・ゼッチ・プラス) | 「外皮の高断熱化・高効率設備の導入・再生可能エネルギーの設置」によって、年間の一次エネルギー消費量が正味マイナスになる住宅 |

| GX ZEH (ジーエックス・ゼッチ) | 「外皮の高断熱化・高効率設備の導入・再生可能エネルギーの設置」により、年間の一次エネルギー消費量が正味マイナスもしくは正味ゼロになる住宅 |

| Nearly GX ZEH (ニアリー・ジーエックス・ゼッチ) | GX ZEHを見据えて「外皮の高断熱化・高効率設備の導入・再生可能エネルギーの設置」により、年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロになることを目指した住宅 |

| GX ZEH Oriented (ジーエックス・ゼッチ・オリエンテッド) | GX ZEHを見据えて「外皮の高断熱化・高効率設備の導入」を取り入れた多雪地域※・都市部狭小地※に建築する住宅 |

※多雪地域:建築基準法で規定する垂直積雪量が100cm以上に該当する地域

※都市部狭小地:北側斜線制限の対象となる地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域など)に含まれ、敷地面積が85㎡未満である土地(平屋建て住宅は除く)

(参考:経済産業省|「GX ZEH」及び「GX ZEH-M」を定義しました)

つまり、GX ZEHの省エネ性能は「GX ZEH+>GX ZEH>Nearly GX ZEH>GX ZEH Oriented」の順で高いということになります。

ちなみに集合住宅も、GX ZEH-M+。GX ZEH-MGX、ZEH-M・Nearly、GX ZEH-M Orientedと分類されます。

「GX ZEH」の認定基準

GX ZEHの認定基準は、大きく4つあります。

| 認定基準の種類 | 評価するポイント |

|---|---|

| 断熱性能 | UA値(外皮平均熱貫流率) ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率) |

| 省エネ性能 | 基準一次エネルギー消費量※から設計一次エネルギー消費量※の削減率 |

| 再生可能エネルギー設備の有無 | 住宅の場合は「太陽光発電システム」が原則 |

| 高度エネルギーマネジメントシステムの有無 | 住宅の場合は「HEMS」が原則 |

※基準一次エネルギー消費量:法令で定める建築物の最大許容エネルギー消費量で、地域や建物用途などによって基準値が異なる

※設計一次エネルギー消費量:設計プランから算定できる想定一次エネルギー消費量

HEMSとは、Home Energy Management System(ホームエネルギーマネジメントシステム)の略称で、建物におけるエネルギー使用状況をリアルタイムで確認でき、家電・給湯器・照明器具などを自動制御して、省エネをサポートするシステムです。

(HEMSの詳細は「HEMSとは?|2025年補助金との関連性と導入のメリット・デメリット、費用を解説」をご覧ください。)

この4つの項目について、GX ZEHの種類それぞれに認定数値基準が設けられています。

| 種類 | 認定基準 |

|---|---|

| GX ZEH+ | ①断熱等性能等級6相当の「UA値・ηAC値基準」を満たすこと ②再生可能エネルギーを除いて、一次エネルギー消費量からの削減率が35%以上であること ③再生可能エネルギーを含めて、一次エネルギー消費量の削減率が115%以上であること ④再生可能エネルギー設備を導入すること ⑤高度エネルギーマネジメントを導入すること ⑥定置用蓄電池を導入すること |

| GX ZEH | ①断熱等性能等級6相当の「UA値・ηAC値基準」を満たすこと ②再生可能エネルギーを除いて、一次エネルギー消費量からの削減率が35%以上であること ③再生可能エネルギーを含めて、一次エネルギー消費量の削減率が100%以上であること ④再生可能エネルギー設備を導入すること ⑤高度エネルギーマネジメントを導入すること ⑥定置用蓄電池を導入すること |

| Nearly GX ZEH | ①断熱等性能等級6相当の「UA値・ηAC値基準」を満たすこと ②再生可能エネルギーを除いて、一次エネルギー消費量からの削減率が35%以上であること ③再生可能エネルギーを含めて、一次エネルギー消費量の削減率が75%以上であること ④再生可能エネルギー設備を導入すること ⑤高度エネルギーマネジメントを導入すること ⑥定置用蓄電池を導入すること |

| GX ZEH Oriented | ①断熱等性能等級6相当の「UA値・ηAC値基準」を満たすこと ②再生可能エネルギーを除いて、一次エネルギー消費量からの削減率が35%以上であること ③高度エネルギーマネジメントを導入すること |

(参考:経済産業省|「GX ZEH」及び「GX ZEH-M」を定義しました|GX ZEH・GX ZEH-Mの定義<戸建住宅・集合住宅>)

要約すると、「GX ZEH+>GX ZEH>Nearly GX ZEH」で太陽光発電による省エネ効果の基準が高く、太陽光発電の効率が悪いとされる多雪地域・都市部狭小地を対象とするGX ZEH Orientedは、再エネ設備を導入しなくても良いということになります。

ちなみに、GX ZEHとGX ZEH -Mの認定項目は大枠で同様ですが、評価方法や数値基準に違いがありますので、詳しく知りたい方は経済産業省の公式情報をご確認ください。

2026・2027年の「GX ZEH」の補助金・減税(税控除)予想

GX ZEHは、一般的な省エネ住宅よりもさらに建築費用が高くなるため、補助金や減税制度を利用することをおすすめします。

GX ZEHの認定が開始されるのは2027年4月からなので、現時点※では、まだ補助金・減税制度に関する公式情報は公表されていません。

※2025年11月時点

ただし、2026年・2027年も省エネ住宅の新築・リノベーションを対象とするサポートが実施されると考えられます。

※補助金・減税制度については、最新情報をご確認ください。

2026年予測

2025年度に実施された住宅省エネキャンペーンの管轄省である国土交通省・経済産業省・環境省の令和8年度「税制改正要望※」と「予算概算要求※」を見ると、少なくとも2026年は住宅の新築・改修を対象とした補助事業と減税制度が実施される見込みです。

※税制改正要望:省庁・企業・団体などによる翌年度の税制に対する要望を、担当省庁が国会に提出する制度で、政策検討における重要な材料

※予算概算要求:各省庁が翌年度の予算編成を検討する際に、実施を求める事業と必要経費(概算額)を財務省に提出する制度で、その後、財務省と各省庁が交渉を行った後に、政府案が閣議決定される

| 管轄省 | 令和8年度「税制改正要望・税予算概算要求」のポイント |

|---|---|

| 国土交通省 | •豊かな暮らしの実現と個性をいかした地域づくり •持続的な経済成長の実現 •住まい・くらしの安全確保 •住宅・建築物における持続可能な社会の構築(新築住宅および既存住宅の省エネ性能の引き上げ) |

| 経済産業省 | •GXの実現・エネルギーの安定供給に向けた基盤強化 •新たな付加価値を生む成長投資促進のための構造改革 |

| 環境省 | •住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置 •脱炭素でレジリエントかつ快適な地域とくらしの創造 •住宅の脱炭素化促進事業(経済産業省・国土交通省連携事業) •地域・くらしの脱炭素化の基盤となる先導技術実証と情報基盤等整備 |

(国土交通省|令和8年度税制改正、経済産業省|令和8年度税制改正について、総務省|令和8年度税制改正要望(環境省)、国土交通省|令和8年度国土交通省予算概算要求概要|住宅局、経済産業省|令和8年度概算要求・税制改正要望について、環境省|令和8年度予算概算要求事項別表の内容から一部抜粋)

具体的には、各省から以下のような要望が挙げられています。

| 管轄省 | 要望(抜粋) |

|---|---|

| 国土交通省 | •環境・ストック活用推進事業に47.79億円要求 |

| 経済産業省 | •高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金に550億円要求 |

| 環境省 | •再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の拡充及び延長 •住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置 •認定長期優良住宅に係る特例措置の延長 |

住宅ローン減税やリフォーム減税特例についての詳細は現時点で正式決定していませんが、2026年度税制改正大綱は、2025年12月中頃に公表され、翌4月までに改正法案が成立するのが通例です。

住宅ローン減税はこれまで制度の詳細が改正されてきたものの、1972年から2025年まで継続しているため、2026年度以降も続く可能性が高いと考えられます。

また、経済産業省は「高性能住宅支援をGXの一環として段階的に強化する」と明言していることから、少なくとも2026年は省エネ住宅を対象とした補助事業・減税制度が継続されると言ってほぼ間違いありません。

2027年予測

政府が「2030年にZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す」、「2050年のストック平均でのZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す」という目標を立てていることからも分かる通り、建物の省エネ化・脱炭素化推進の流れは当面継続されると予測できます。

また、この段階で新たな省エネ住宅である「GX ZEH」の基準を設けており、それを普及させるためには政府による金銭的なサポートが欠かせません。

そのため、住宅業界では2027年度も何かしらの補助金や減税・税控除の制度が実施される可能性が高いとされています。

「GX ZEH」に関するよくあるQ&A

最後に、「GX ZEH」に関して多くのお客様からいただくご質問を紹介します。

Q.「GX ZEHとこれまでのZEH、GX志向型住宅の違いは?」

A.「GX ZEHは、従来のZEHやGX志向型住宅と比べて、高い性能基準が求められ、設備要件も異なります。」

GX ZEH(2027年度から)

| 断熱性能 | 断熱等性能等級6以上 |

| 省エネ性能(一次エネルギー消費量削減率) | 35%以上(再エネ除く) |

| 再エネ性能(一次エネルギー消費量削減率) | ZEH+115%・ZEH100%・Nearly75%以上(再エネ含む) |

| 設備要件 | 太陽光発電・HEMS・蓄電池 |

ZEH(2026年度まで)

| 断熱性能 | 断熱等性能等級5以上 |

| 省エネ性能(一次エネルギー消費量削減率) | 20%以上(再エネ除く) |

| 再エネ性能(一次エネルギー消費量削減率) | ZEH100%・Nearly75%以上(再エネ含む) |

| 設備要件 | 太陽光発電のみ |

GX志向住宅

| 断熱性能 | 断熱等性能等級6以上 |

| 省エネ性能(一次エネルギー消費量削減率) | 35%以上(再エネ除く) |

| 再エネ性能(一次エネルギー消費量削減率) | 一般地域100%・寒冷地および低日射地域75%以上(再エネ含む) |

| 設備要件 | 太陽光発電・HEMS |

(GX志向型住宅については「「GX志向型住宅」の条件と「子育てグリーン住宅支援事業」申請のコツ|長期優良住宅・ZEHとの違いも解説」をご覧ください。)

つまり、住宅の省エネ性能を比較すると「GX ZEH>GX 志向型住宅> ZEH」の順で高いということです。

ちなみに、2027年以降はこれまで一般的に使われてきたZEHの定義である「一次エネルギー消費量が正味ゼロ(マイナス)の住宅」に該当するものは、公式の場において「GX ZEH」と表記され、民間でも「ZEH=GX ZEH」ということになるはずです。

(参考:経済産業省|「GX ZEH」及び「GX ZEH-M」を定義しました|GX ZEH・GX ZEH-Mの定義<戸建住宅・集合住宅>)

Q.「これから家を建てるなら、GX ZEHと長期優良住宅はどちらがいい?」

A.「省エネ性能はGX ZEHの方が高いですが、長期優良住宅の認定を受けるためには、建物そのものを長持ちするための基準が含まれるため、どちらの基準もクリアする住宅がおすすめです。」

長期優良住宅の認定を受けるためには、「断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6」以上の省エネ性能を備える必要があり、2026年までのZEHと同等レベルです。

ただし、長期優良住宅にするためには、省エネ性の他に「劣化対策・耐震性・維持管理および更新の容易性・居住環境・住戸面積・維持保全計画・災害配慮」に対する基準も設けられているため、総合的に快適で長寿命な住まいを実現できます。

(参考:国土交通省|長期優良住宅のページ)

GX ZEHの省エネ性に関する基準は長期優良住宅の基準を上回るため、GX ZEH・長期優良住宅の両方の認定を受けることも可能です。

長期優良住宅として認定されると、住宅ローンの金利引き下げや減税、地震保険料の引き下げなどのメリットを受けられますので、ぜひ併せてご検討ください。

▶︎おすすめコラム:長期優良住宅の後悔理由と対策|知っておくべきメリット・デメリットを徹底解説

まとめ

「GX ZEH」とは、2027年4月から認定制度が始まるこれまでの住宅よりグレードアップした省エネ住宅です。

認定を受けるためには、家の断熱性と省エネ・再エネ設備の導入が必要になります。

「ずっと住み続けられる省エネで長寿命な住宅」を建てたい方は、住宅性能・価格・居心地の良さ・耐久性・デザイン性などを総合的に提案できる建築会社に相談しましょう。

デザインと性能、快適さの全てを持ち合わせた家を埼玉県で新築・リノベーションしたい方は、注文住宅の事例が豊富な「蓮見工務店」にお任せください。