「やってはいけない屋根の形」8つの特徴|種類別の違いを比較、家を後悔しないためのポイントも

屋根の形状は家の外観デザインだけではなく、性能や寿命に影響を及ぼす要素です。

「やめた方が良い屋根の形状が分からない」「どんな屋根が雨漏りしやすいのか知りたい」という方のために、屋根の形状が家の性能・寿命に大きく影響する理由と、戸建住宅でよく採用される屋根形状の種類、メリット・デメリット、「やってはいけない屋根の形」8つの特徴について、建築士が詳しく解説します。

流行りの“軒ゼロ住宅”やトレンドの屋根など、多くの方からいただく質問も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

● 家のプランを検討する際には、屋根の形に加えて、家全体のデザインバランスやコストパフォーマンスなども考慮することが重要です。

●「蓮見工務店 + 蓮見建築設計事務所」は、「手作りの家」をモットーに埼玉県で高性能な住宅を数多く手がけています。

目次

屋根の形は家の性能・寿命に大きく影響する理由

屋根は建物を雨や雪から守る重要なパーツで、形状によって家の性能や寿命を左右します。

水はけ

屋根の水はけが悪く雨水や雪が上に溜まると、屋根材の劣化が早まり雨漏りを引き起こします。

建築基準法では屋根の勾配(=傾斜)に関する規定はありませんが、屋根材によって適した角度は異なります。

| 屋根材の種類 | 必要最低勾配 |

| 金属屋根(縦葺き) | 1寸勾配(1/10・5.9°) |

| 金属屋根(平葺き・横葺き) | 2.5寸勾配(2.5/10・14.04°) |

| スレート瓦屋根 | 3寸勾配(3/10・16.7°) |

| 瓦屋根 | 4寸勾配(4/10・21.8°) |

屋根材ごとにメーカーが必要最低勾配を規定している場合が多く、最近主流である金属屋根平葺きの場合は、2.5寸勾配

これらに加えて、屋根の形も水はけに影響するので注意しましょう。

谷※の部分があり、そこに雨水や雪溶け水が集中すると、取り合い部分※や雨樋の劣化に繋がります。

※谷:異なる向きの屋根面がぶつかる谷状にくぼんだ部分を指し、雨水が集中するため、特に雨漏りに注意が必要

※取り合い部分:異なる部材同士が接する部分や、その接合部分の処理

屋根裏空間

屋根の形は、家の外観だけではなく、屋根裏空間の広さや天井高さに影響します。

屋根の形が複雑だったり勾配が緩かったりすると、屋根裏空間の容積が狭くなり、収納量が減って、ロフトが作れなくなるケースもあるので注意しましょう。

屋根裏空間は収納スペースとしてだけの役割だけではなく、通気工法の排気チャンバー的※なを役入割や、天井上の断熱材敷設スペースとしての役割を果たします。

屋根裏空間に十分なスペースが確保できないと、高温多湿な日本の夏の気候への対応が不十分になる可能性があり、温湿度環境への影響が心配です。

※排気チャンバー:ダクト配管の途中に設けられる装置で、給排気の混合分岐や騒音軽減、風量調整などの役割がある

メンテナンス

屋根の形が複雑だと、劣化した部分を発見しづらく、補修工事の費用が高くなる可能性があります。

万が一雨漏りが発生した場合も、複雑な形の屋根は取り合い部分が多く原因箇所を見つけにくい点も注意が必要です。

また、谷や取り合い部が多い屋根の形状は、埃や落ち葉などが溜まりやすく、雨漏りや劣化の原因につながりやすい点は否めません。

防災性

屋根の形によって、横から強風を受けた場合の被害にも差が出ます。

また、勾配がなだらかな屋根は、雪が降っても下に落ちにくく、積雪量が大きくなり、建物に荷重負荷がかかる点にも注意しましょう。

建築基準法では、積雪量1cmごとに1㎡あたり20N(≒2kg)以上の単位荷重がかかると想定し、屋根の積雪荷重を算定すると定めています。

(参考:建築基準法施行令第86条(積雪荷重))

積雪1mで、屋根にお相撲さんが隙間なく座っている状態です。

そのため、豪雪地帯では屋根から雪が落ちやすい形状にし、さらに荷重に耐えられる構造にする必要があります。

外観デザイン

屋根の形状と材質によって、建物全体のバランスや、デザインのテイストにも影響があります。

洋風の家に和風の屋根、和風の家に洋風の屋根を組み合わせると、まとまりのない外観に仕上がるため注意が必要です。

住宅に採用される屋根形状の種類とメリット・デメリット

屋根の形には色々ありますが、その中でも日本の戸建住宅に採用される形状は限られます。

ここでは、多くの住宅に採用される代表的な屋根形状について、特徴とメリット・デメリットを紹介します。

切妻屋根

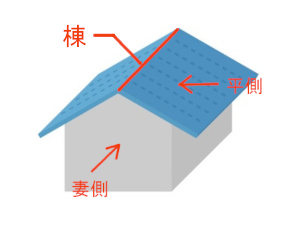

切妻屋根とは、2方向に傾斜した屋根面が最後部である棟で接する構造の屋根です。

| メリット | ・シンプルな構造で、雨水の処理や雨樋の配置が比較的簡単 ・シンプルな構造で、建築費用やメンテナンス費用を抑えられる ・水はけがよく雨漏りのリスクが低い ・和風と洋風どちらの住宅デザインにも合う ・家の中央部(棟の下付近)に小屋裏空間を作りやすい ・一面ごとの面積が広いので、太陽光発電パネルを設置しやすい(面が向く方角に要注意) ・小屋裏換気しやすい(換気棟※を長くできる) |

| デメリット | ・平側と妻側で印象が大きく変わるため、前面道路などからの見え方に注意が必要 ・妻側の外壁には雨がかかりやすい ・軒を伸ばすと風で下から煽られやすい(吹き上げる強風の影響を受けやすい) |

※換気棟:棟に換気口が設けられている部材で、小屋裏の熱気を排出できる

寄棟屋根

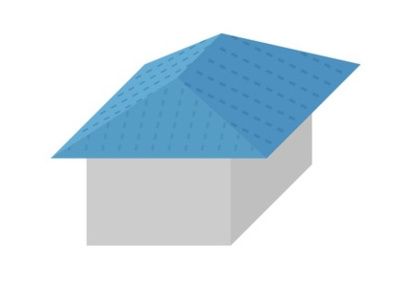

寄棟屋根とは、4方向に傾斜した屋根面が最後部の棟で接する構造の屋根です。

| メリット | ・外観に安定感と重厚感をプラスできる ・どの方角から見ても印象があまり変わらない ・屋根にかかる風圧を分散できるため、耐風性が高い ・外壁全面の上部は、雨がかかりにくい(劣化を遅らせる) ・各種斜線制限※をクリアしやすい |

| デメリット | ・工事費やメンテナンス費用は高め ・小屋裏空間は、切妻屋根と比べると狭くなる(天井高が軒先に向かって低くなる) ・それぞれの屋根面が台形もしくは三角形になり、太陽光パネルを設置できる範囲が限られる ・小屋裏換気しにくい(切妻屋根より換気棟が圧倒的に短い) |

※斜線制限:周辺の日照・通風・景観を確保する目的で建物の高さを制限するルールで、建築基準法の中では「道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限」が設けられており、基準に基づき地表から天空に向かってのばした斜線から建物がはみ出てはいけない

(参考:建築基準法第55・56条)

片流れ屋根

片流れ屋根とは、一方向に傾斜した屋根面で構成される屋根です。

| メリット | ・シンプルな構造で、建築費用やメンテナンス費用を抑えられる ・シャープでモダンな印象に仕上がる ・家の片側(最後部の下)に小屋裏空間を作りやすい ・一面の面積が広いので、太陽光発電パネルを設置しやすい(面が向く方角に要注意) |

| デメリット | ・雨水が一方向に集中して流れるため、雨樋の雨負担が大きく劣化・故障しやすいため、雨樋の径や配置、地表の排水処理に工夫が必要 ・強風による影響を受けやすい ・雪が片方にまとまって落ちるため、地表から軒先まで雪が積もると雨樋や屋根の軒先の破損原因になる ・軒下換気口をつけられる場所が少なく小屋裏換気の効果が低い ・2階建てだと、斜線制限や絶対高さに抵触しやすいため注意が必要 ・2階建てで北側斜線をクリアするためには、屋根を北向きにする必要があり、太陽光発電に適さない ・水上側隣地への影の影響や圧迫感につながる ・棟部分(最高部)から屋根の裏側を伝って雨水が内部に侵入しやすい ・軒先がない壁面は、雨風や紫外線の影響を受けやすい(劣化が早い) |

陸(ろく)屋根

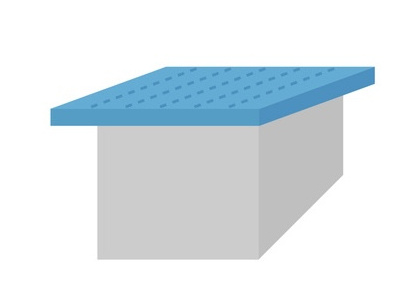

陸屋根とは、傾斜がなくフラットな屋根で、屋上を利用する場合などに採用されます。

| メリット | ・屋上をバルコニーや庭園、洗濯干場として活用できる ・メンテナンスの際に足場が必要ない ・屋上に登れるプランだと、不具合や劣化箇所を見つけやすい ・軒や庇がなければ、風で煽られる心配がない ・太陽光パネルを設置できる範囲が広い(傾斜架台が別途必要) ・雪が落ちず周辺への影響が少ない |

| デメリット | ・防水工事費用がかかり、その他の屋根形状より費用は高め ・屋上を使うには階段や塔屋※、落下防止フェンスが必要で、費用が高くなる ・屋根裏空間がないため、天井上に十分な断熱材を入れるスペースを確保しづらい ・外壁が露出し雨や紫外線の影響を受けやすい ・防水層のメンテナンスや排水口の定期清掃が必須 ・水はけが悪く、メンテナンスや清掃を怠ると雨漏りしやすい ・太陽光パネルを設置するためには、勾配をつけて防水層を傷つけないための架台が必要 ・建物が敷地境界線から近いと、斜線制限に抵触して壁の一部を斜めにカットしなくてはいけない ・小屋裏換気に工夫が必要 ・屋根が受ける日射熱が室内に伝わりやすい(断熱するためにはその他の屋根より工事費用が高くなる) |

※塔屋:屋上に突き出した部分で、階段室やエレベーターの機械室として利用される

▶︎おすすめコラム:敷地ごとの最適な屋根のカタチとは?

「やってはいけない屋根」8つの特徴

住宅を新築する際には、「やってはいけない屋根の形」のポイントを押さえて、外観のトータルデザインを検討しましょう。

雨漏りのリスクが高い屋根

一般的に、陸屋根・片流れ屋根は雨漏りしやすいと言われていますが、設計施工力が高い工務店やハウスメーカーで建てた家は、必ずしもそうとは限りません。

ただし、水はけがいいその他の屋根形状よりも、点検やメンテナンスの不足により、雨漏りに発展する可能性が高い点には注意が必要です。

屋根形状に加えて、屋根勾配も雨漏りのリスクに影響します。

緩い勾配の屋根は水や雪が落ちにくい点がデメリットで、急な勾配の屋根は水はけがいいものの、斜線制限・絶対高さ制限の影響を受けやすく、屋根面積が広くなってコストアップにつながります。

小屋裏換気しにくい屋根

小屋裏換気をつけにくい、もしくは設置するためにはコストがかかる屋根の形状には注意しましょう。

小屋裏換気とは、日射熱によって暑くなった小屋裏の空気を排気するシステムを指します。

建築基準法では小屋裏換気の設置は義務付けられていませんが、長期優良住宅の認定を受ける場合や、住宅金融支援機構のフラット35を利用する場合は小屋裏換気が導入されていることが融資条件です。

(参考:住宅金融支援機構|【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書)

フラット35を利用しない場合でも、小屋裏換気を設置すると以下のようなメリットがあるため、近年はスタンダードな仕様になっています。

- 最上階の室温環境を安定させる(夏の熱気滞留を防ぎ室温上昇を抑え、空調負荷を抑える)

- 小屋裏空間の湿気を排出し、結露を防いで木部の劣化を抑える

ちなみに、住宅性能表示制度※の「劣化軽減措置」では具体的な基準が定められており、住宅の耐久性や快適性を確保するために必要な設備として推奨されています。

※住宅性能表示制度:2000(平成12)年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法)」に基づきつくられた制度で、様々な住宅性能を一般の人でも分かりやすく表示することが目的。

(参考:国土交通省|新築住宅の住宅性能表示制度かんたんガイド)

小屋裏換気の方法は屋根の形状によって異なり、かかる費用にも差がありますので、違いを確認しておきましょう。

| 屋根の種類 | 小屋裏換気の特徴・方法 |

|---|---|

| 寄棟屋根 | 軒裏天井に換気口(吸排気両用)を設けて、換気棟と組み合わせて煙突効果により換気するスタンダードな方法 |

| 切妻屋根 | 妻側壁面の両面に換気口(吸排気両用)を設けたり軒先に給気ユニットも設けて、換気棟と組み合わせて煙突効果により換気するスタンダードな方法 |

| 片流れ屋根 | 軒裏天井に吸気口、妻側外壁面に排気口を設けるか、屋根の最後部(水上側端部)に換気用部材を取り付けるため、工夫が必要 |

| 陸屋根 | 外壁面に吸気口を取り付け、屋上笠木※を換気仕様のタイプにするなど、工夫が必要 |

※笠木(かさぎ):屋上やパラペット(周囲の立ち上がり壁)、手すりなどの上端に取り付けるパーツ

突風・強風の被害を受けやすい屋根

風の力が分散されにくい屋根は破損や飛散のリスクがあります。

以下の特徴に当てはまる屋根は、風に煽られるリスクがあるため、注意しましょう。

- 2階建て以上で軒の出が長い屋根

- 片流れ屋根で軒の出が長い屋根

- 家の東西南北に対してバランスが不均等な屋根

海風やおろし風※を受ける地域では、風圧力を意識した屋根のデザインが必要です。

※おろし風(颪風):やまじ風とも呼ばれる現象で、山から吹き降ろしてくる局地的な強風を指し、六甲おろしや赤城おろしなどの固有名詞を持つものもある

ただし、屋根材の固定方法や補強金物によって、ある程度風による被害を軽減できますので、地域の気候特性に詳しい建築会社にご相談ください。

取り合い部分が多い屋根

外壁と屋根材など、異なる部材や構造が接合する箇所が多い屋根は、小さな劣化を見つけやすく、メンテナンスの手間と費用がかかります。

取り合い部分は原則として年数が経ってもすぐに水が侵入しないようになっていますが、コーキング※処理した部分は屋根材よりも寿命が短く、劣化して弾性を失うと隙間ができて雨漏りの原因となるため注意しましょう。

※コーキング:シーリングとも呼ばれ、建築物の隙間に防水性や気密性を高めるために充填する樹脂

コーキングは紫外線によって劣化しやすく、日当たりのいい場所では5〜10年程度でやりかえが必要な場合もあります。

メンテナンスしづらい屋根

複雑な形状や急勾配の屋根は、点検・補修作業にかかる費用が割高になる可能性があります。

建物を長寿命化するためには、屋根の定期点検と適切な補修・メンテナンスが欠かせません。

死角が多い屋根の形状にも要注意です。

また、雨樋の計画によっては、落ち葉が詰まりやすかったり、掃除しにくかったりするため、新築の際には住み始めてからのメンテナンスも想定する必要があります。

太陽光パネルを設置しづらい屋根

太陽光発電の導入を検討している方は、必要な数のパネルを日当たりの良い場所に配置できるか確認しましょう。

以下の条件に当てはまる屋根には注意が必要です。

- 1面ごとの面積が狭い

- 1面ごとの形が不整形(台形・三角形・菱形など)

- 屋根勾配が急すぎる・緩すぎる

- 屋根が日中、日陰になる

屋根の上にソーラーパネルを設置する場合、最も発電効率が良いのは「傾斜角度30度・真南向き」とされています。

| ソーラーパネルの向き | 発電効率 |

|---|---|

| 南向き | 100%とする |

| 南東向き 南西向き | 96%程度 |

| 東向き 西向き | 85%程度 |

| 北向き | 65%程度 |

ただし、蓄電池を設置しない場合は、電気の使用量が多い時間帯に発電量が多くなる方位に設置したほうが良いという考え方もあり、日中不在のご家庭であれば、朝と夕方に発電量が多くなる東西面に設置するのがベストな可能性もあります。

詳しくは太陽光発電の導入に詳しい建築会社にご相談ください。

建築コストが高くなる屋根

複雑な形状の屋根は、工事費用が高くなり、材料ロスも増えるのが通常です。

屋根工事にかかる費用が高くなると、その分、間取りや仕様、デザインを諦めなくてはいけません。

屋根工事に費用をかけるのも1つの選択肢ですが、形状をシンプルにしてコストを抑え、その代わりに以下の用途に予算を充てる方法もおすすめです。

- 屋根工事の費用を抑えて、ハイグレードで長寿命な屋根材にする

- 屋根工事の費用を抑えて、断熱・耐震・省エネなどの住宅性能を上げる

- 屋根工事の費用を抑えて、室内の間取りや設備、デザインにこだわる

デザインコンセプトに合わない屋根

屋根の形状によっては、家のデザインコンセプトに合わない場合があります。

例えば、洋風やシンプルなデザインにしたい場合、入母屋屋根※など和の雰囲気が強い形状はあまり馴染みません。

※入母屋屋根:上部の切妻屋根と下部の寄棟屋根を組み合わせた日本住宅に古くから採用される形式

また、和モダンなデザインは、片流れ屋根や陸屋根などシャープな印象とは調和せず、シンプルデザインと寄棟屋根は合わない可能性があります。

必ずしも屋根の形状でデザインのテイストが決まる訳ではありませんが、どのような屋根の形・材質を選ぶかによって見た目の印象が変わりますので、建築会社と何パターンかシミュレーションしてみる方法がおすすめです。

家づくりを後悔しないための屋根デザインポイント

屋根のデザインを検討する際には、4つのポイントを押さえましょう。

外観デザインのバランスをチェック

屋根の形状や仕上げに加えて、外壁・窓の位置やサイズ、エクステリア計画、造園計画など、家の外観を決める要素をトータル的に検討し、バランスを確認しましょう。

同じ屋根の形でも、家の階数によって見た目の印象が変わります。

(例)

- 2階建て+切妻屋根=風の影響を抑えるために軒の出を短くし、「軽やかな印象」に

- 平屋建て+切妻屋根=風の影響を受けにくく軒の出を長くでき、「落ち着きや重厚感のある印象」に

メンテナンス費用も事前にチェック

家のプランを検討する際には、つい新築にかかる建築費用に意識が向きがちですが、長く住める家にするためには、点検やメンテナンスにかかる費用も把握しておきましょう。

屋根は日常的に状態を確認しづらい場所でメンテナンスを怠ると雨漏りになり、最終的には構造体や内装にまでダメージが広がる可能性がある重要な部位です。

そのため、屋根の形に迷った際には、建築会社にメンテナンスサイクルと補修ややりかえにかかる概算費用を参考にすることをおすすめします。

形状だけではなく素材にもこだわる

屋根材には金属屋根(ガルバリウム鋼板・ステンレスなど)や、一般的なスレート瓦、日本瓦、洋瓦などの種類に加えて、最近は日射熱を遮る断熱材一体型の屋根材も増えています。

屋根のプランを検討する際には、それぞれの屋根材について以下の点を比較検討しましょう。

- デザイン性(見た目や屋根形状との調和性)

- 価格

- 耐久性(寿命)

- メンテナンスの時期と費用目安

- 重量※

※屋根材の重量が大きいと建物にかかる荷重負荷が増えるため、それを踏まえた耐震設計(壁量計算など)が必要になります

ここで重要なポイントは、「安さで選ばず、コスパで選ぶ」という点です。

高い屋根材でもメンテナンスのサイクルが長いと、ランニングコストを削減できます。

理想に近い施工実績がある建築会社を選ぶ

「こんな屋根の形や外観デザインにしたい」とイメージが固まっている方は、それに近い施工実績がある建築会社を選びましょう。

設計プランの工夫により、それぞれの屋根にあるデメリットや注意点を解消できる可能性があります。

デザインや費用に加えて、建築材料の素材や住宅性能にまでこだわっているかが建築会社選びの重要なポイントです。

《家づくりのプロ》である私たち工務店と、《生活のプロ》であるお客様の知恵を融合し、「最高の家づくり」を目指します。

屋根形状に関する“よくある質問”

最後に、屋根形状について多くの方からいただくご質問を紹介します。

Q.「屋根の形のトレンドは?」

A.「最近は片流れ屋根の戸建住宅が増えています。ただし、雨漏り対策などの工夫が必要です。」

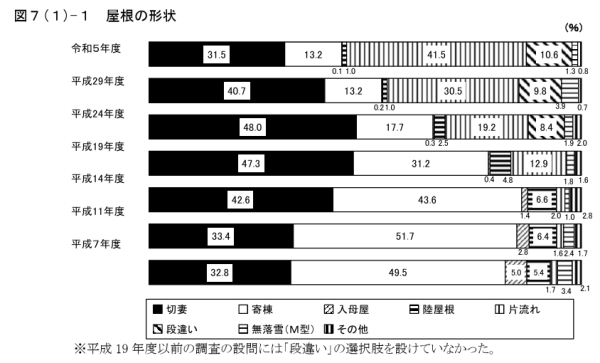

近年、戸建住宅における屋根の形に変化が見えています。

住宅金融支援機構・フラット35住宅仕様実態調査では、1995年には全国で寄棟屋根が最も多かったですが、2023年には片流れ屋根が多い結果となりました。

片流れ屋根はシンプルモダンな家と相性が良いですが、流れ落ちる雨の処理や軒の納まりに工夫が必要なので、家を建てる際には施工事例のある建築会社に相談しましょう。

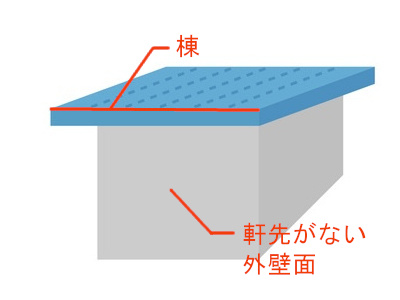

Q.「軒ゼロ住宅はやめたほうがいい?」

A.「軒ゼロ住宅はキューブ型住宅と相性がよくメリットも多いため、事例数は増えています。ただし、雨漏りや外壁の劣化対策が必要です。」

| メリット | ・シンプルでスタイリッシュな外観デザインになる ・軒が風で破損するリスクが少ない ・建築費用を抑えられる(シンプルな形状であるため) ・メンテナンス費用を抑えられる(屋根面積が小さく、軒の取り合い補修が少ないため) ・室内が明るい(軒によって日差しが遮られない) ・建物と隣地境界線・道路境界線などとの距離が近い場合、斜線制限や防火規定の影響を受けにくい |

| デメリット | ・外壁に紫外線や雨が当たり、劣化が早く汚れやすい ・外壁が受ける雨量が多く屋根で受けた雨が直接外壁に流れ伝わるため、雨漏りするリスクがある ・直射日光を多く受けるため、室内が暑くなり空調効率(=省エネ性)が下がる ・軒がないため、軒裏換気※できない ・通気工法の排湿先の確保が難しく、壁体内や小屋裏の結露リスクが高まる |

※軒裏換気:軒裏天井に換気口を取り付け、屋根裏の熱気を棟換気によって排出する方式

軒ゼロ住宅を建てる際には、メリットとデメリットの両方を知り、建築会社と十分検討しましょう。

Q.「種類の違う屋根は組み合わせられる?」

A.「家の形状に合わせて、種類が異なる屋根の形を組み合わせる事例は珍しくありません。」

1階と2階で形状が違う家や、L型など四角形ではない間取りの家では、「切妻屋根+片流れ屋根」など、異なる形状の屋根を組み合わせます。

まとめ

屋根の形にはいくつか種類があり、「やってはいけない屋根の形」には共通した特徴があります。

家のプランを検討する際には、屋根の形に加えて、家全体のデザインバランスやコストパフォーマンスなども考慮することが重要です。

「ずっと住み続けられる長寿命住宅」を建てたい方は、価格・居心地の良さ・耐久性・デザイン性などを総合的に提案できる建築会社に相談しましょう。

デザインと性能、快適さの全てを持ち合わせた家を埼玉県で新築・リノベーションしたい方は、注文住宅の事例が豊富な「蓮見工務店」にお任せください。