【新築】縁側のある家 | メリット・デメリットと後悔しないための間取りポイント、おしゃれな施工事例

「縁側」と聞くと古い日本家屋を想像するかもしれませんが、最近は縁側のある家の人気が再燃しています。

そこで今回は、「縁側」の定義や種類や、縁側のある家のメリット・デメリット、後悔しないための間取りポイントを、建築士が詳しく解説します。

蓮見工務店のおしゃれな施工事例や、多くのお客様からいただく縁側に関するご質問も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

●「縁側のある家」を建てる際には、窓の断熱性や軒・庇の長さなど、設計デザインにおいて気をつけるべきポイントがあります。

●「蓮見工務店 + 蓮見建築設計事務所」は、「手作りの家」をモットーに埼玉県で高性能な住宅を数多く手がけています。

目次

縁側とは

縁側とは、主に和室と庭の間に配置する板張りの空間を指し、古くから室内と屋外を緩やかに繋ぐ“中間領域”の役割を果たしてきました。

縁側の起源は平安時代にまで遡り、「庇の間(ひさしのま)」と呼ばれる建物から迫り出すように建築された板張りの空間が始まりと言われています。

室内でも屋外でもない曖昧な空間は、日本家屋独特の構造で、縁側は大正時代に入ると一般的な民家へ一気に普及しました。

近代では和モダンな住宅などに縁側を採用する事例は少なくありません。

縁側の種類

縁側と言ってもそのスタイルにはいくつかの種類があり、それぞれ空間の使い方や特徴が異なります。

| 縁側の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 濡れ縁(ぬれえん) | ・屋根がかかっておらず、軒先の下に設置する縁側 ・腰掛けて庭を眺めてくつろぐ場所などに使われる ・一般的には幅が60〜90cm(2〜3尺)程度 |

| 落ち縁(おちえん) | ・室内の床よりも一段低く作られた屋外に設置する縁側 ・雨水が室内に入りにくく、窓から外の景色が見やすくなる |

| 入側縁(いりがわえん) くれ縁 | ・室内に設けられ、屋根や壁、建具に囲まれている縁側 ・室内廊下のように移動するための通路として使われるだけではなく、サンルーム的な憩いの場所としても活用できる ・一般的には幅が90cm(3尺)程度 |

| 広縁(ひろえん) | ・入側縁やくれ縁の一種で、椅子やテーブルを置いてくつろげるほど幅が広い ・一般的には幅が120cm(4尺)以上 |

| 狭縁(せまえん) | ・奥行きが狭い縁側で、その場でくつろぐよりも採光を確保する目的や、腰掛ける程度に利用される ・一般的には幅が60cm(2尺)程度 |

| 切れ目縁(きれめえん) | ・雨がかかる濡れ縁に採用される形式で、板が外壁に対して直角に並び、雨が流れ落ちやすくなっている |

「濡れ縁・落ち縁・入側縁・くれ縁」は設置場所の違い、「広縁・狭縁」は奥行きの違い、切れ目縁は納まりの種類を表します。

建築士は、敷地面積の広さや間取りとの関連性を考慮し、どのスタイルの縁側をプランに採用するか決めます。

「縁側のある家」のメリット

「縁側のある家」には、省エネ性や快適性、デザイン性におけるメリットがあります。

省エネ・快適な室内環境

室内の縁側と深い軒・庇を組み合わせると、太陽高度が高い夏には窓から差し込む直射日光を遮り室温の上昇を抑え、逆に太陽高度が低い冬には、窓ガラスを通して日射熱を取り込みサンルームのように暖かな空間を作り出します。

そのため、縁側と軒・庇の組み合わせはパッシブデザイン※の一種と言えるでしょう。

※パッシブデザイン:機械設備にできるだけ頼らず、自然の風・光・熱を活用して、快適かつ省エネな住環境を整える設計手法

▶︎おすすめコラム:環境配慮型“パッシブデザイン住宅”の建てる前に知っておくべきデメリット

憩い・コミュニケーションの場

縁側は、腰掛けて庭の景色を楽しんだり、家を訪れた人と交流したりする場所として活用できます。

奥行きがある広縁を、室内リビングと一体でアウトドアリビングとして使う事例も増えています。

ウッドデッキは和風デザインの家と調和させるのが難しいですが、縁側でしたら外観の統一感を保ちつつ、屋外空間を利用することが可能です。

▶︎おすすめコラム:【建築士解説】人気の“アウトドアリビング”は果たして快適なのか?後悔事例とその解決方法

プライバシーの確保

屋外に縁側を設けると、掃き出し窓が軒下や庇の奥に引き込まれるため、日中はガラス面が日陰に入りカーテンを開けていても外から室内の様子が見えにくくなります。

縁側の上にある軒が短い場合も、直射日光がガラスに反射すると、室内はほとんど見えなくなります。

(ただし、室内で照明をつけると、外から中が見えやすくなるため要注意)

また、道路側にリビングのある間取りでも、縁側によって室内と道路の距離が物理的に遠くなるため、人通り・車通りが気になりにくくなる点もメリットです。

多目的な活用方法

縁側は、単に庭の景色を楽しんだり、ご家族やご友人とコミュニケーションをとるだけの空間ではありません。

奥行きや長さによっては以下のような活用方法も考えられます。

- 作業場(DIY・アウトドア用品などのメンテナンス)

- 洗濯物干し場

- お子様の安全な遊び場

- 第二の玄関口

外観デザインのアクセント

縁側は、家の外観デザインに和モダンなテイストや優雅さ、高級感をプラスできる点も人気のポイントです。

特に平屋との相性はよく、深い軒下・庇と縁側を組み合わせると、見た目の重心が低くなり、和風の印象が強くなります。

▶︎おすすめコラム:【純和風から和モダンまで】住宅の外観デザインを決める際のポイントは?

来客動線と家族動線の区別

縁側を作ると、来客者は縁側から、家族は玄関から室内にアクセスでき、来客動線と家族の帰宅動線を分けられます。

そのため、縁側は外出・帰宅時間に玄関が混み合うご家庭や、頻繁に人が出入りするご家庭におすすめです。

外壁の劣化対策

屋外に縁側を作りその上に軒や庇を延ばすと、外壁が直射日光や雨風に当たりにくくなるため、劣化対策になります。

特に板張りの外壁は紫外線や雨水の影響で風化・腐朽しやすいため、縁側と組み合わせてインナーバルコニー※のような納まりにするプランがおすすめです。

※インナーバルコニー:バルコニーが外壁面から引っ込んでいるスタイルで、正面を除く3面が壁に囲われるプランが一般的

バリアフリー

縁側を腰掛けやすい高さに設計し、高齢者の寝室などに隣接すると、玄関代わりに利用しやすくなります。

また、庭に面した縁側は、屋外スロープを設置しやすいため、車椅子や杖を使う方も家をスムーズに出入りすることが可能です。

スロープの勾配(傾斜角度)は建築基準法施行令第26条で「1/8以下」にすること定められていますが、バリアフリー法では最低基準で「1/12以下」、望ましいとされる誘導基準は「1/15」になります。

勾配1/15のスロープを作る場合、高さ50cm上がるのに7.5mの長さが必要になる計算です。

▶︎おすすめコラム:「老後まで安心・快適に住める家」理想の間取りポイント23選を解説

▶︎おすすめコラム:【建築士解説】車椅子で生活できるバリアフリーの新築住宅|間取りの工夫と注意点

「縁側のある家」のデメリット・注意点と対策

縁側には、住まいに快適性やデザイン性をプラスするメリットがある反面、プランへ採用する前に知っておいていただきたいデメリットや注意点もあります。

建築費用が高くなる

縁側を作ると、その分建築費用が高くなります。

縁側の全長やスタイルにもよりますが、濡れ縁は2〜5万円/㎡程度かかり、仕様によっては追加総額が何十万円にもなる可能性があるため、建築会社との事前打ち合わせは必須です。

入側縁・くれ縁は、家の建築工事に含まれるため大きな追加にはなりませんが、屋外に面した部分の開口面積が大きくなり、サッシの価格が上がる場合もあるので注意しましょう。

メンテナンスの手間と費用がかかる

屋外に縁側を設ける場合は、劣化を防ぐための定期的なメンテナンスが欠かせません。

特に無垢材を用いて縁側を作る場合は、木材腐朽菌やシロアリ、カビの繁殖には注意が必要です。

| 種類 | 繁殖条件 |

|---|---|

| 木材腐朽菌 | ・栄養分(リグニン・セルロース・ヘミセルロースなど木材に多く含まれる物質) ・温度環境(20〜30℃程度) ・水分(木材の含水率20%以上の状態) ・発生・生育・繁殖に必要となる酸素 |

| シロアリ | ・栄養分(木材) ・温度環境(10〜30℃程度) ・水分(湿度が60%以上の状態) ・発生・生育・繁殖に必要となる酸素 |

| カビ | ・栄養分(木材やホコリ) ・温度環境(20〜30℃程度) ・水分(湿度が70%以上の状態) ・発生・生育・繁殖に必要となる酸素 |

木材腐朽菌・シロアリ・カビの繁殖条件はほぼ等しく、雨によって縁側の木材含水率が上がると、一気に劣化が進む可能性があります。

メンテナンスを怠ると、早ければ10年以内で縁側が朽ちて見た目が悪くなるケースは珍しくありません。

そのため、無垢材で縁側を作る場合は、耐水塗装を5〜10年に一度のペースで繰り返し、縁側周辺の風通しを良くしたり、軒・庇を長くして雨がかかりにくくしたりする工夫が必要です。

(参考:国土交通省|施設の性能に影響を与える木材の経年変化)

縁側に、木材腐朽菌やシロアリが繁殖しにくい人工木材を使う方法もありますが、見た目が洋風になるため、事前に現物サンプルで質感や色合いを確認しましょう。

設置スペースが必要

縁側を設けるには、その分のスペースが必要です。

そのため、狭小地などスペースが限られる敷地では、縁側を作ることで居室が狭くなる可能性があるのでご注意ください。

ちなみに、縁側の種類によって建築面積に算入されるかどうかが異なります。

| 縁側の種類 | 建築基準法における扱い |

|---|---|

| 濡れ縁 落ち縁 | ・屋根があり、周囲3方向以上が閉鎖的であると建築面積に算入される場合がある=建蔽率・容積率の上限に抵触する可能性がある ・軒下や庇の下にあり、周囲3方向以上が開放されていれば、建築面積に不算入になる ・前面が50cm以上の空地に面していない場合は、建築面積に算入される可能性がある=建蔽率・容積率の上限に抵触する可能性がある ・庇や縁側が外壁から突き出している場合、外壁中心線から1m以上出ると、外壁中心線から1m以内の範囲は建築面積に算入される=建蔽率・容積率の上限に抵触する可能性がある |

| 入側縁 くれ縁 | ・室内に含まれるので、建築面積に算入される=建蔽率・容積率の上限に抵触する可能性がある |

※建蔽(けんぺい)率:敷地面積に対する建築面積の割合で、上限(住宅系用途地域の場合は30〜80%)を超えてはいけない

※容積率:敷地面積に対する延床面積の割合で、上限(住宅系用途地域の場合は50〜200%)を超えてはいけない

そのため、縁側を設計プランに取り入れる際には、まず必要な床面積を確認してから、面積的に余裕があるか確認しましょう。

外から丸見え・防犯面での注意が必要

縁側の上にある軒が短い場合でも長い場合でも、室内の照明をつけると、部屋が外から丸見えになります。

また、庭のスペースを十分とれず、縁側と前面道路との距離が近いと、前を行き交う車や人からの視線が気になりくつろげません。

1階の大きな窓は空き巣や泥棒などの侵入窃盗犯から狙われやすいため、防犯対策が必須です。

(参考:警察庁|住まいる防犯100番|手口で見る侵入犯罪の脅威)

人の目を気にせずリラックスできる縁側にするためには、軒を深くして目隠しとなる植栽・フェンスを設置するか、道路・隣家から距離を取る方法がおすすめです。

また、日本で古くから採用されてきた入側縁・くれ縁など室内の縁側と障子を組み合わせるプランもあります。

ただし、軒を深くする方法や外構で目隠しする方法、縁側を室内に設置する方法は、敷地面積が狭い都市部では居住スペースを圧迫する可能性があるので十分な検討が必要です。

▶︎おすすめコラム:【家の防犯対策20のポイント】土地選び・開口部・間取り・外構・設備の考え方

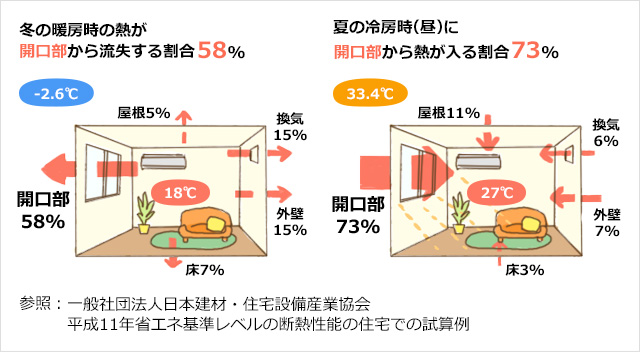

省エネ性を高めるには窓の断熱性能が必須

窓は、建物の中で最も熱が多く出入りする場所で、冬の寒さや夏の暑さの影響を受けやすく、快適な室内環境をつくるためには断熱性能が必須です。

大きな窓とセットの縁側には、高断熱窓を組み合わせましょう。

おすすめは、断熱性が高い「樹脂アルミ複合サッシ・樹脂サッシ・木製サッシ+Low-E複層ガラス」の窓です。

Low-E複層ガラスとは、特殊な金属膜を張ったガラスと中空層を組み合わせたペアガラスで、夏には日射遮蔽、冬には高断熱による寒さ対策の効果を得られます。

Low-E複層ガラスには、暑さ・寒さ対策にそれぞれ特化したタイプがあるので、窓の向きによって適切なガラスを選びましょう。

| Low-E複層ガラスの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 日射遮熱型 | ペアガラスの室外側にLow-Eガラスがあり、日射熱を遮り室内を涼しく保つ |

| 日射取得型 | ペアガラスの室内側にLow-Eガラスがあり、日射熱を取り込んで外に逃がさず、室内を暖かく保つ (ただし、普通の板ガラスよりも日射熱の取得量は少ない) |

| 窓の方角 | おすすめのガラス |

|---|---|

| 東 | 日射遮蔽型のガラスで夏の⽇射熱と冬の熱流出の両方を対策 |

| 西 | ⽇射遮蔽型のガラスで西日の暑さを遮る (Low-Eの遮蔽率は60%程度なので、遮光カーテンやブラインドなどと併用するのが望ましい) |

| 南 | ⽇射取得型のガラスで日射熱の流入を遮る (夏の太陽高度が高い日射は軒で遮り、冬の太陽高度が低い日射を取り入れ、冷房・暖房による室温環境を整える) |

| 北 | ⽇射遮蔽型のガラスで冷却を防ぐ (取得型・遮蔽型の断熱性能にはあまり差はないが、夏の朝・夕方で窓に日射が当たる場合は、水平に近い角度で入射するため、日射熱による暑さを軽減するために遮蔽型を選ぶ) |

東・西・北面は、日射熱取得による冬のメリットよりも、夏のデメリットの方が深刻なので、日射遮蔽型がおすすめです。

縁側でくつろげる家を建てたい方は、「縁側のある家」の設計施工実績が豊富な蓮見工務店にご相談ください。

「縁側のある家」を後悔しないための間取りポイント

「縁側のある家」の新築を後悔したくない方は、ポイントを押さえて間取りをご検討ください。

縁側を作る目的を明確にする

縁側を作る場合は、その目的を明確にすることが重要です。

空間の活用方法によって適切なプランは異なります。

| 目的・要望 | おすすめの縁側 |

|---|---|

| 「ご近所の方とのコミュニケーションの場や来客スペースにしたい」 「来客スペースにしたい」 「将来的に、縁側に面した部屋に外から直接アクセスできるようにしたい」 | 濡れ縁 |

| 「日曜大工・DIYなど、趣味の作業スペースとして活用したい」 | 濡れ縁 |

| 「縁側を作りたいがメンテナンスを減らしたい」 | 入側縁 くれ縁 |

| 「雨の日でも家の中から外の景色を静かに眺めたい」 | 入側縁 くれ縁 |

| 「外で子供が遊んでいる様子を室内から見えるようにしたい」 「窓からの景色を重視する」 | 落ち縁 |

縁側をどのように使いたいか家族でイメージし、建築士とベストな縁側のプランを検討することが重要です。

家の断熱性能にこだわる

室内の快適性を左右するのは窓の断熱性能だけではありません。

縁側横の窓だけ高断熱にしても、そのほかの窓や外壁の断熱性が低いと、熱の出入りが一部の窓に集中し、結露の原因になります。

新築住宅の場合は、外壁や床、屋根の断熱性能にもこだわり、より健康的で快適な家にしましょう。

高断熱住宅は、空調効率が上がって光熱費を削減できるだけではなく、結露による構造体の劣化も防止できます。

▶︎おすすめコラム:“断熱等級”と“省エネ等級”それぞれの違いや関係性は?2022年改正についても

軒・庇の長さにこだわる

屋外に縁側を設ける場合は、軒の出、庇の奥行きによって居心地の良さが大きく左右されます。

縁側のメリットを活かしたい場合は、軒の出や庇の長さにもこだわりましょう。

軒ゼロ住宅※も人気ですが、縁側との相性はあまり良くありません。

軒下空間は縁側と組み合わせると、半屋外空間として活用の幅が広がります。

庭の景色や借景にこだわる

縁側を作る時には、そこから見える景色にもこだわりましょう。

土地を選ぶ際に周囲の眺めを確認することはもちろん、敷地に余裕があればエクステリアや植栽によって思い通りの風景をつくることも可能です。

また、日本では古くから借景(しゃっけい)という建築技法があり、敷地の外にある山などの遠景を窓から見える景色に取り込んで背景として活用する方法もあります。

ただし、室内・縁側・エクステリア・造園計画をトータルで提案できる建築会社は限られるため、会社選びには注意が必要です。

住宅の屋内外をトータルデザインしたい方は、蓮見工務店にお任せください。

「縁側のある家」のおしゃれな事例

「蓮見工務店+蓮見建築設計事務所」では、これまで数々の縁側付き住宅を手がけてきた実績があります。

その中から特徴的な事例を抜粋し、設計デザインのポイントを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

和室を囲う“くれ縁”がある純和風の平屋

こちらは板張りの外壁が“和”の雰囲気を醸し出す平屋建て住宅の事例です。

和室を囲むようにくれ縁と木製サッシを設置し、窓を開け放つと光と風に包まれる快適な室内空間を作りました。

間仕切り壁は最小限に減らして採光できる引き戸を取り入れたり、家の奥まで光が届くハイサイドライト(高窓)を設置し、家全体に太陽光と自然風を取り入れられるようにした点もポイントです。

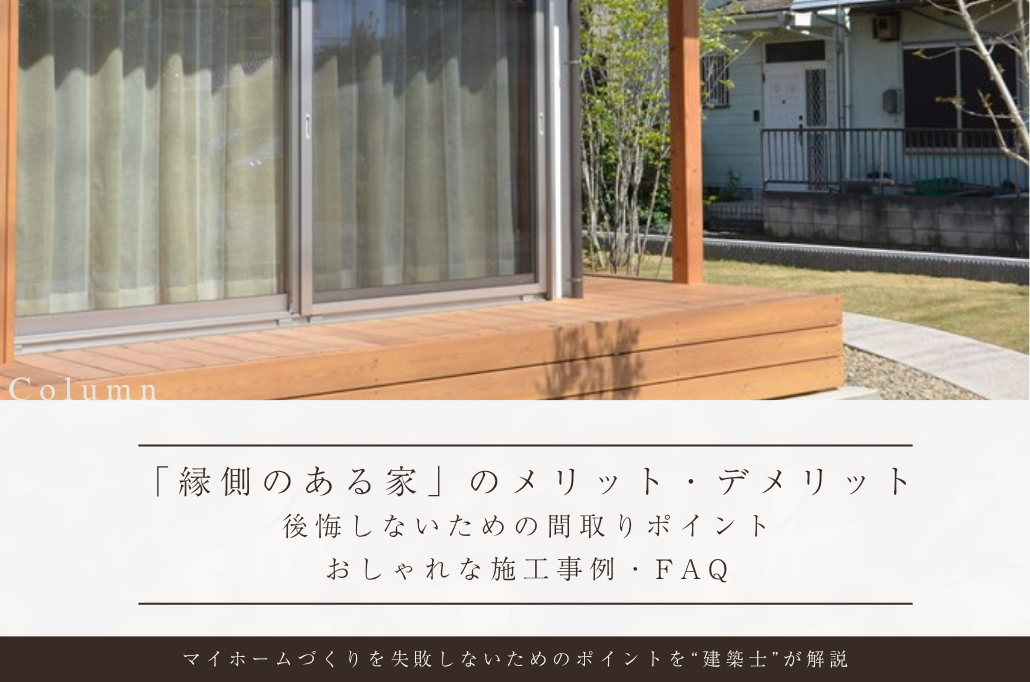

縁側の雰囲気が漂うダイナミックなウッドデッキのある和モダンな平屋

こちらは、長い軒と縁側が外観デザインの主役になっている平屋建ての事例で、リビングを引っ込ませることにより、縁側をウッドデッキとしても活用できるようにしました。

ウッドデッキをコの字型に囲むことにより、3方向からアクセスできて、アウトドアリビングとして集いやすい場所になります。

庭の景色にもこだわった2階建ての家

こちらは縁側から見える景色にまでこだわった2階建ての事例で、高断熱な大開口の窓からは豊かな緑を眺められます。

窓の内側には特注の障子を入れ、無垢フローリングとの組み合わせにより和モダンで優雅なインテリアに仕上げました。

「縁側のある家」に関する“よくある質問”

最後に、多くのお客様からいただいた縁側に関するご質問を紹介します。

Q.「縁側は後付けできる?」

A.「縁側は後付けできますが、使いやすさやデザインのバランスを重視する場合は新築の時に設置する方法がおすすめです。」

ホームセンターなどでも後付け用の縁側は売られていますが、縁側は軒の出や窓の位置・サイズを含めたトータルデザインを踏まえないとメリットを活かしきれません。

また、縁側を後から造作する場合は、新築と同時の場合に比べて割高になる可能性があり、狭小住宅では材料の加工や塗装をする作業場所が難しいため注意が必要です。

Q.「一般的な縁側の高さと奥行きはどのくらい?」

A.「縁側の上端高さは、地表から40〜50cm程度が一般的で、奥行きは60〜90cmを基本としてさらに広いプランも人気です。」

建築基準法では基礎の立ち上がりを30cm以上、長期優良住宅基準でも40㎝以上にすることが定められており、その上に乗る室内床と縁側の上端をフラットに仕上げるためには、地表から40〜50cmの高さは必要になります。

(参考:建築基準法施行令|第38条「基礎」、一般社団法人 住宅評価・表示協会|長期優良住宅に係る認定基準 技術解説)

縁側の奥行きは60〜90cmが基本ですが、アウトドアリビングとして活用したい場合は、敷地の条件や予算に合わせてさらに広くするなど、フレキシブルに設定できます。

Q.「縁側とサンルーム・ウッドデッキの違いは?」

A.「縁側とサンルーム・ウッドデッキには明確な違いがあります。」

| 縁側・サンルームの違い | 縁側は室内と屋外を繋ぐ空間で、サンルームはガラス張りの独立した半屋外空間を指す。 |

| 縁側・ウッドデッキの違い | 縁側(濡れ縁)は基本的に軒下に収まる場合が多く、ウッドデッキは軒下からさらに広いスペースまで延長されたスペースを指す。 (ただし、近年は広縁が人気で、ウッドデッキとの違いは曖昧に) |

Q.「耐久性が高く長持ちする縁側の材料は?」

A.「無垢材(ソフトウッド・ハードウッド)に加えて、最近では人工木材が採用されますが、それぞれ色味や風合いが異なりますので、家の外観と合うか確認して選びましょう。」

| 縁側の材料 | 特徴 |

|---|---|

| ソフトウッド(スギ・ヒノキなど) | ・表面が滑らかで、素足で歩いても気持ちよく、木の香り成分によるリラックス効果や防虫・防腐効果もある ・柔らかく加工しやすい ・定期的なメンテナンス塗装が必要 ・オプションでほぼメンテナンスフリーにできる木材処理もある(アセチル化処理、エステル化処理、窒素加熱処理など) |

| ハードウッド(セダンガンバツ・ウリンなど) | ・表面は粗いが、防虫・防腐効果が高い ・硬く加工が大変 ・定期的なメンテナンス塗装は不要(ただし、色アセはするのでお好みで着色塗装が必要) |

| 人工木材 | ・樹脂と木粉を混ぜ合わせて成形した材料 ・腐朽やシロアリによる被害を受けない ・設計プランが制限される ・定期的なメンテナンス塗装は不要 |

おしゃれな家に仕上げたい方で、外壁や軒天を板張りにしたり、格子やフェンス、窓サッシなどに木を取り入れる場合は、それらと縁側のデザインが調和するか確認しましょう。

《家づくりのプロ》である私たち工務店と、《生活のプロ》であるお客様の知恵を融合し、「最高の家づくり」を目指します。

まとめ

縁側は、室内と屋外を繋ぐ空間として、快適性やデザイン性におけるメリットがあります。

ただし、その一方で窓の断熱性や軒・庇の長さなど、設計デザインにおいて気をつけるべきポイントもあるので注意が必要です。

「縁側のある家」を建てたい方は、コストやメンテナンス方法、耐用年数(寿命)、デザイン性などを総合的に提案できる設計施工実績が豊富な建築会社に相談しましょう。

デザインと性能、快適さの全てを持ち合わせた家を埼玉県で新築・リノベーションしたい方は、注文住宅の事例が豊富な「蓮見工務店」にお任せください。